編者薦語:以下論文是中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所周成虎院士研究團(tuán)隊和樸世龍院士近期合作發(fā)表的研究,研究發(fā)現(xiàn)在中國強(qiáng)烈的人地矛盾和耕林博弈背景下,相較于新增林地,加密現(xiàn)有林地是一種更經(jīng)濟(jì)有效的策略。

森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)中最大碳庫,提升森林碳匯增量是實現(xiàn)我國雙碳目標(biāo)的重要路徑。自上世紀(jì)70年代以來,我國過去幾十年的規(guī)模化造林取得了舉世矚目的成就,但也因缺乏有效規(guī)劃存在諸多失敗的案例。我國當(dāng)前面臨著強(qiáng)烈的人地矛盾和耕林博弈問題,能夠用來大規(guī)模造林增匯的剩余空間極其有限。此外,我國喬木林整體較為稀疏,低密度與低郁閉度稀疏森林占比過高影響了森林實際碳匯規(guī)模。現(xiàn)有的造林潛力評估方法主要強(qiáng)調(diào)規(guī)模化造林的潛力,忽略了提升了現(xiàn)有森林質(zhì)量的可能性,因此,如何定位這些森林并評估其加密潛力是進(jìn)一步提升森林碳匯能力的關(guān)鍵。

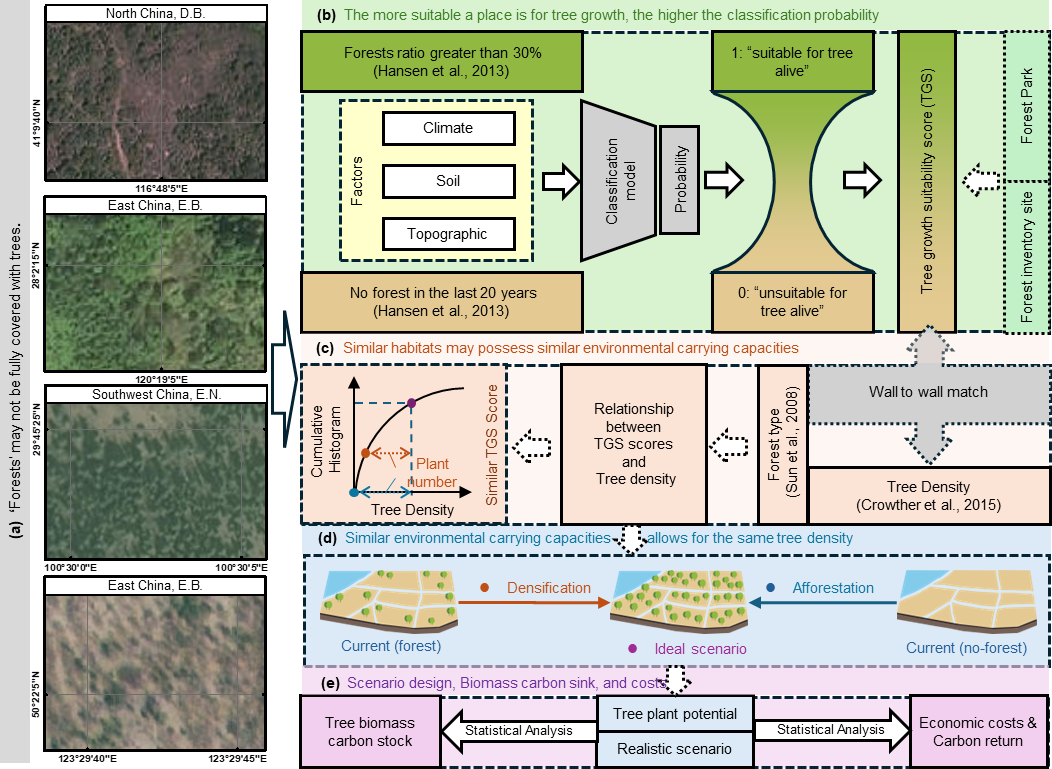

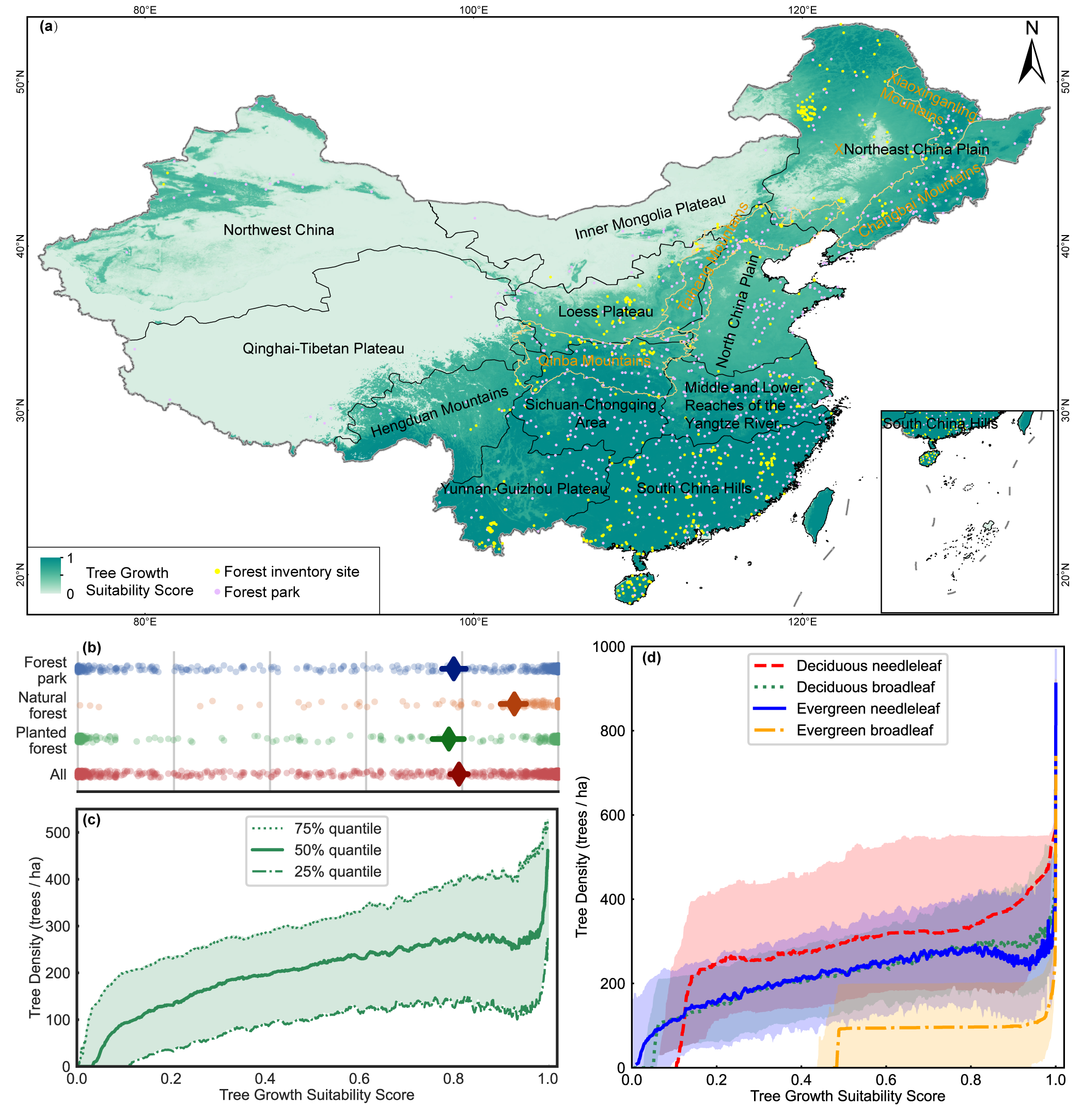

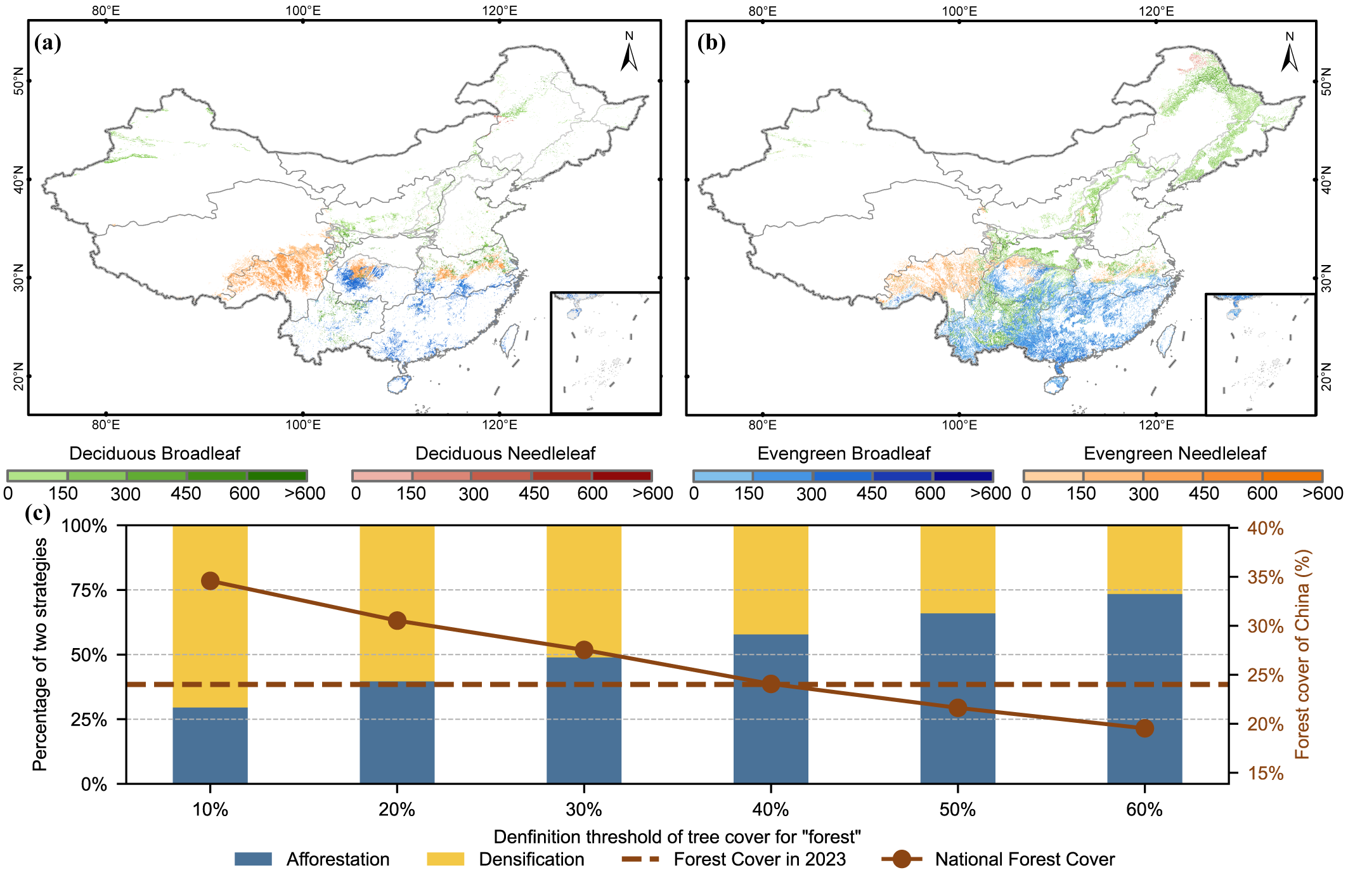

基于近二十年(2001-2021)遙感大數(shù)據(jù)顯示的森林變化情況,結(jié)合與樹木生長相關(guān)的環(huán)境、土壤和地形因子,定量化評估了我國樹木生長的網(wǎng)格適宜性。通過建立其與樹木數(shù)量之間的統(tǒng)計關(guān)系,以1公里的空間分辨率繪制了我國精細(xì)的植樹潛力空間格局,并估算了其可能導(dǎo)致的碳增益與碳流失。研究提出的造林主要包括兩種場景(新增造林與加密造林),其中,新增造林(Afforestation)是在生境條件適合樹木生長但目前尚未被任何樹木覆蓋的區(qū)域植樹,加密造林(Densification)是指在已經(jīng)存在樹木的區(qū)域進(jìn)一步增加樹木的株數(shù)。

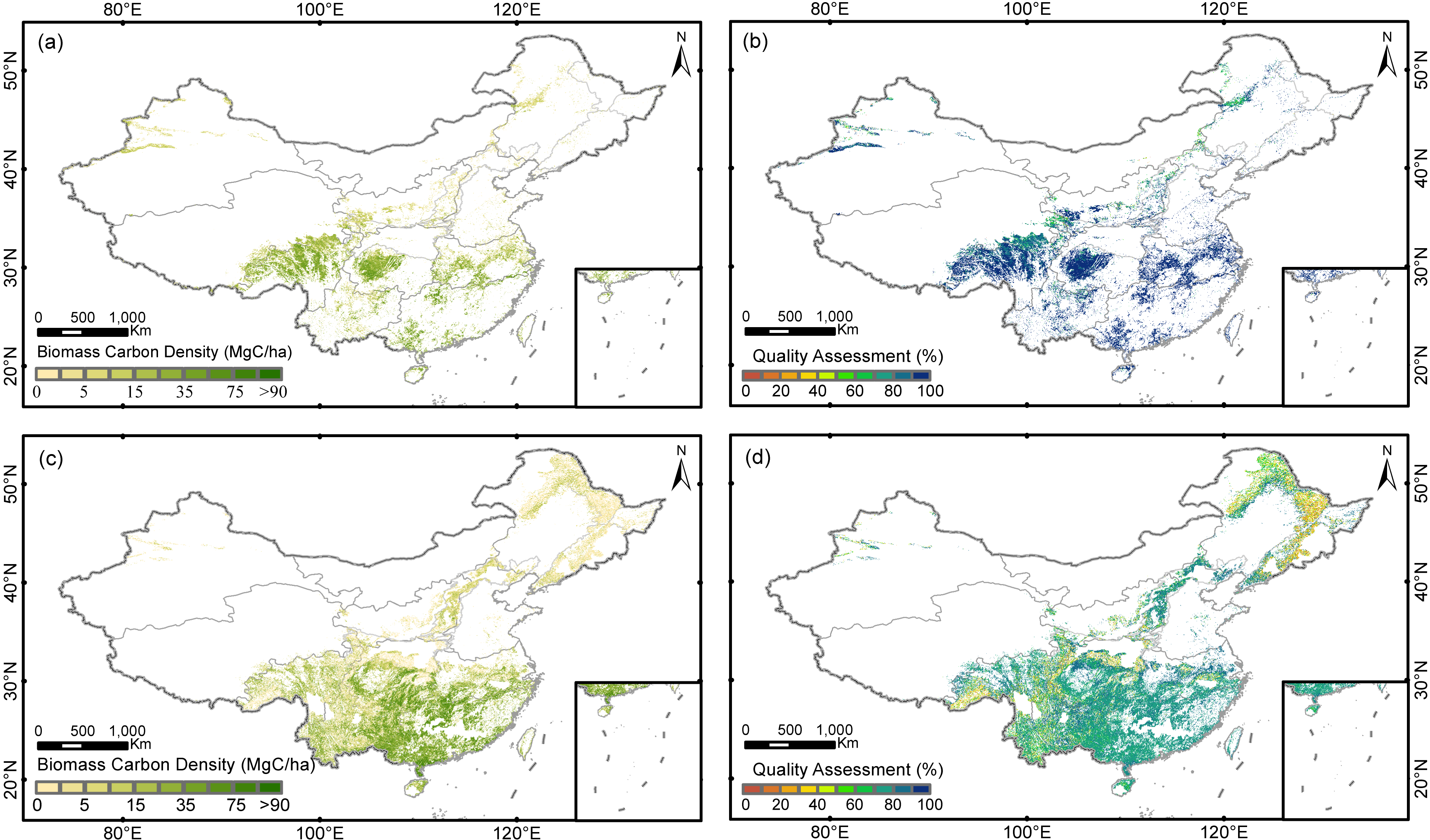

結(jié)果表明,與在空地上新增造林相比,對現(xiàn)有森林進(jìn)行加密可以種植更多的樹木,從而提供更高的碳收益。研究結(jié)合中國現(xiàn)行生態(tài)功能區(qū)劃方案設(shè)計了一種可操作的植樹場景,結(jié)果顯示我國共還可以種植447億棵樹,會帶來40億立方米森林蓄積量增量,捕獲5.9±0.5 PgC的碳,約是中國2020年工業(yè)二氧化碳排放量的兩倍。

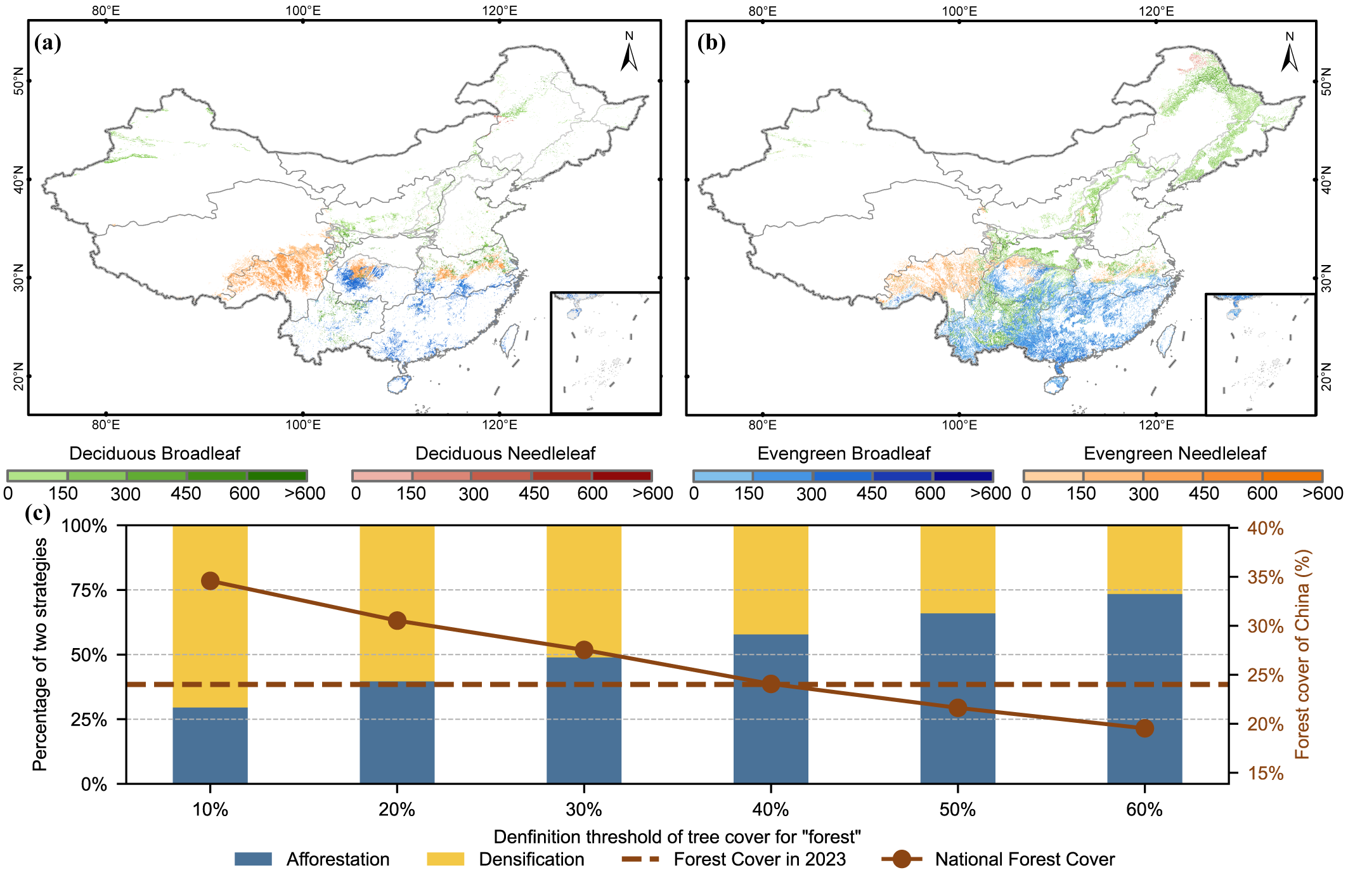

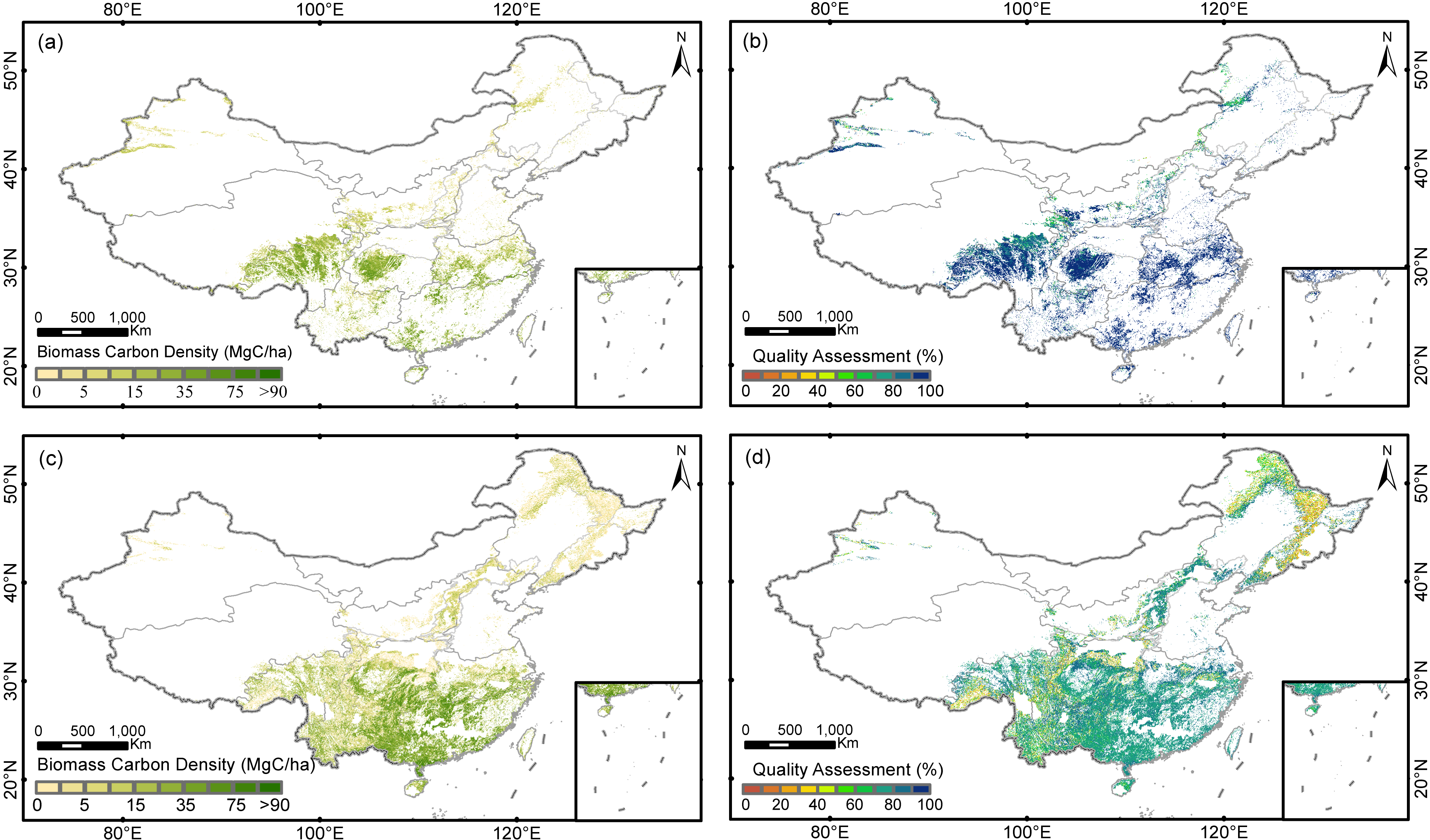

其中,新增造林可種植樹木183億株,占地面積約為5580萬公頃,長成之后蓄積量約為31億立方米,可帶來1.95±0.16 PgC的生物質(zhì)碳增量,其中橫斷山區(qū)和川渝地區(qū)潛力較大,三北地區(qū)增量有限(約為15億株);加密造林共可種植樹木264億株,蓄積量可增加約67億立方米,平均每公頃森林的蓄積量可至少增加44.7立方米,可帶來3.98±0.30 PgC的生物質(zhì)碳增量。其中秦巴山區(qū)和云貴高原地區(qū)的潛力較大,華北東北地區(qū)也有可觀的潛力。森林定義的差異可能會影響二者比例的變化,但對總體估算結(jié)果不會產(chǎn)生影響。

若能盡快落實該方案,到2060年中國將至少擁有1.35億公頃的幼齡和中齡林,且這些新種植樹木的碳匯能力可以達(dá)到峰值(約0.2 PgC/yr),使得中國森林碳匯能力仍可以維持在高于其當(dāng)前能力的水平,從而延長森林碳匯的壽命,為工業(yè)部門提供更長的時間窗口。

參考過去中國在各項造林工程的投入,研究設(shè)計的植樹方案封存一噸二氧化碳的平均成本僅約為5美元,其中在自然條件優(yōu)越的地區(qū)(川渝地區(qū)、長江中下游地區(qū)和華南地區(qū))植樹或者加密森林的固碳經(jīng)濟(jì)成本比在西北地區(qū)植樹低8倍以上,從固碳角度考慮是更加經(jīng)濟(jì)有效的選擇。

面對當(dāng)今氣候變化和土地資源稀缺帶來的挑戰(zhàn),該研究團(tuán)隊深入探究了通過現(xiàn)有森林加密提升森林碳匯能力的潛力,豐富了現(xiàn)有研究對如何通過提高森林質(zhì)量應(yīng)對雙碳目標(biāo)的理解,并提出了基于生態(tài)功能區(qū)劃的可操作植樹方案。這一研究不僅揭示了現(xiàn)有森林加密相比新增造林在固碳方面的更大效益,還為未來生態(tài)恢復(fù)與碳匯管理提供了重要參考,對實現(xiàn)中國碳中和目標(biāo)提供了堅實的科學(xué)支撐。

研究成果以“Carbon sequestration potential of tree planting in China”為題,于2024年9月27日在線發(fā)表在Nature子刊《Nature Communications》。中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所姚凌副研究員和劉唐博士后為共同第一作者,中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所秦軍研究員、中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所陳曦研究員、北京大學(xué)樸世龍院士為共同通訊作者。合作者包括英國阿伯丁大學(xué)Pete Smith教授,中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所周成虎院士、姜侯副研究員以及南京大學(xué)楊琳教授等。研究得到了中國科學(xué)院B類戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項“數(shù)據(jù)-模型驅(qū)動地理智能系統(tǒng)與典型場景應(yīng)用”和國家自然科學(xué)基金(42471386)等項目資助。

文章信息:

Yao L.ψ, Liu, T.ψ, Qin, J.*, Jiang H., Yang L., Smith P., Chen X.*, Zhou C. H., Piao S. L.*. Carbon sequestration potential of tree planting in China. Nature Communications 15, 8398 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-52785-6

文章鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41467-024-52785-6

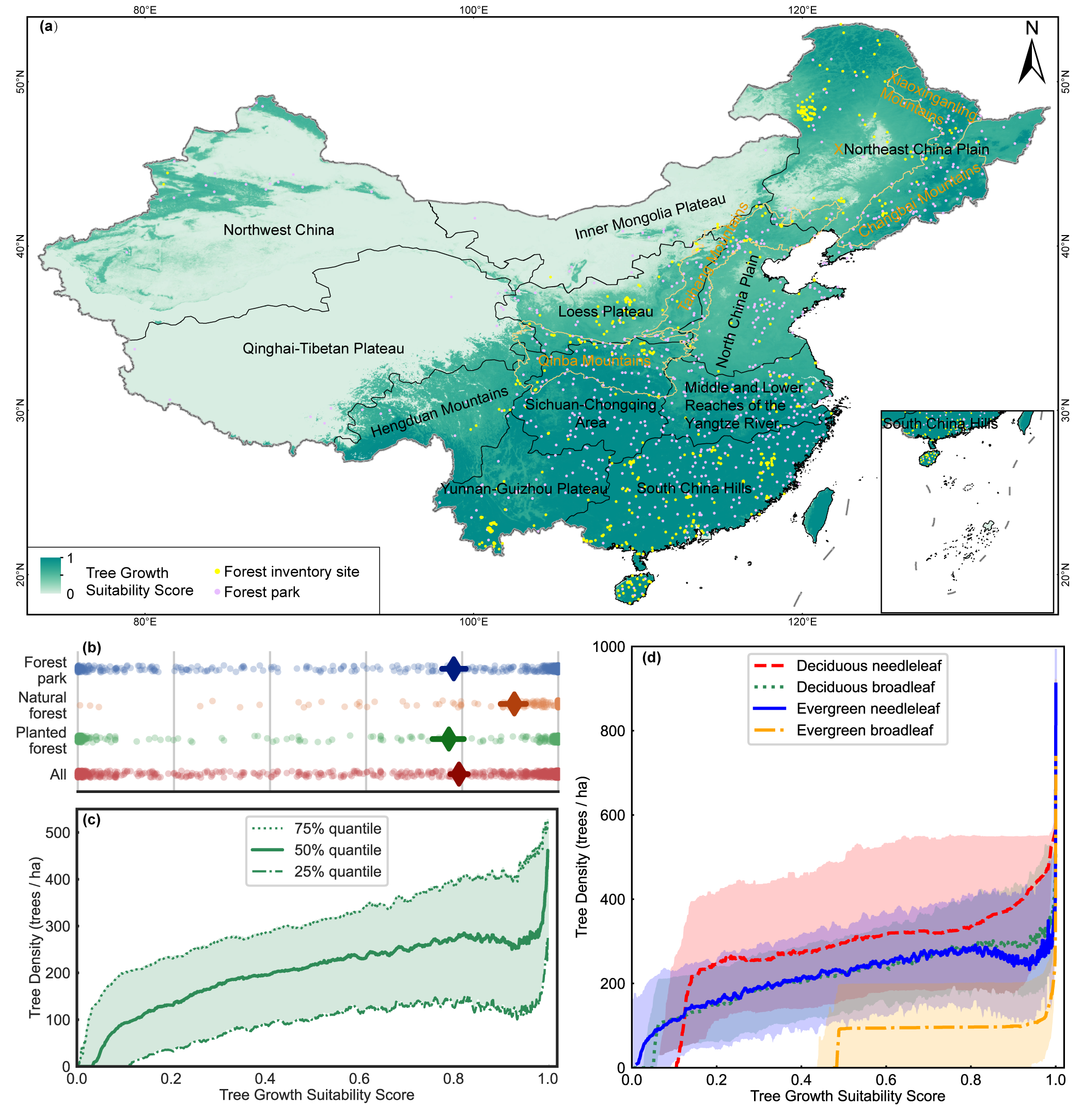

圖1:研究提出的植樹和碳匯潛力評估框架。(a)“森林”可能并未被樹木完全覆蓋;(b)樹木生長適宜性評價模型示意圖;(c)森林生長適宜性與樹木數(shù)量的關(guān)系統(tǒng)計模型,相似的生境條件可能存在相似的環(huán)境承載力;(d)造林策略可視化示意:相似的環(huán)境承載力與理想植樹場景;(e) 結(jié)合現(xiàn)行政策的場景設(shè)計與碳匯潛力估算。

圖2:樹木生長適宜性(TGS)空間分布情況及其與樹木數(shù)量的定量關(guān)系。(a) TGS的空間分布模式及驗證點分布情況;(b) 不同類別林地的TGS驗證情況;(c) TGS與樹木密度之間的統(tǒng)計關(guān)系;(d) 不同森林類型樹木密度與TGS的統(tǒng)計關(guān)系

圖3:考慮現(xiàn)行生態(tài)政策的新增造林和加密造林的空間分布情況。(a)新增造林;(b) 加密造林;(c) 新增造林與加密造林的比例與森林定義閾值的關(guān)系

圖4:考慮現(xiàn)行生態(tài)政策的新增造林和加密造林的固碳潛力空間分布及其不確定性。(a-b)新增造林的固碳潛力空間分布及其不確定性。(c-d)加密造林的固碳潛力空間分布及其不確定性